Organisée les 26 et 27 juin à Champéry, l’édition 2025 des Journées romandes des arts et métiers a été placée sous le thème «Entreprises vertueuses, retour du nucléaire: quel avenir pour les PME?».

Avec le formulaire sure la site web de l'usam vous pouvez inscrire jusqu'à huit personnes aux Journées romandes des arts et métiers 2025, organisées les 26 et 27 juin au Palladium de Champéry.

Un petit caveat pour commencer. En rappelant à nos interlocuteurs et participants que ces notes de séance n’ont pas vocation à être exhaustives. La rédaction assume donc une certaine forme de subjectivité dans ces comptes-rendus rédigés en situation.

Bienvenue à Champéry pour deux journées de dialogue et de réflexion sur les PME en Suisse romande. Ces dernières sont proches des gens et du terrain. L’usam défend un cadre libéral, pour que les PME puissent se développer librement. Nous ne voulons pas d’un État qui infantilise. Nous avons choisi deux thèmes forts qui touchent la liberté. Jusqu’où peut-on imposer sans étouffer?

Le premier thème s’inscrit dans la campagne contre l’État nounou soutenue par l’usam. Les PME ne sont pas des enfants, elles ont besoin de confiance. Deuxième thème, le retour du nucléaire, tout aussi stratégique. Est-ce une solution d’avenir ou un risque à éviter? Les PME ont besoin de stabilité. Ces journées sont l’occasion de prendre du recul et de nourrir notre réflexion, partager nos expériences et nos perspectives.

Il était une fois… l’affiche de l’initiative de 2016 sur les multinationales responsables. Acceptée par le peuple par 50,7% mais refusée par les cantons, c’est le contre-projet qui est accepté. Celui-ci est en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Un volet concerne la transparence sur les questions financières. Et un second porte sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minéraux et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants. Mais il n’y pas jusqu’ici d’autorité de surveillance, alors qu’elle existe au niveau européen. Le droit européen a évolué et il y a eu des pressions en Suisse pour adapter le droit. Le devoir de diligence reste donc très général. Sur les projets en cours, le Conseil fédéral a adapté le droit suisse au droit européen. La tendance de la directive européenne vise à uniformiser les différents éléments (Omnibus) et elle va dans la direction d’une simplification, d’une règlementation uniforme, et d’une diminution de la charge administrative pour les entreprises.

La nouvelle initiative pour des grandes entreprises responsables pour la protection de l’être humain et de l’environnement a été déposée, les signatures récoltées, l’initiative a été validée le 18 juin dernier. Une votation populaire est prévisible à l’horizon 2028 ou en 2029 avec un contre-projet.

Les entreprises concernées seraient celles ayant 1000 emplois et 450 millions de CA. Cela pourrait être un standard. Mais la situation est délicate et flottante. Le Conseil fédéral doit tenir compte d’une adaptation au droit européen qui fluctue entre la Commission et le Parlement européens. Et il lui faudra aussi tenir compte de cette nouvelle initiative qui demande de s’adapter à un droit européen qui a entretemps changé et qui change encore. Mais tout est volatil sur le plan européen et dans le monde actuellement.

Présentation «Entreprise responsable: et maintenant?» - Félix Reinmann, chef Office fédéral du registre du commerce | Fichier PDF

La philosophie recherche le sens, pas la vérité. Regardons la même réalité, le monde de l’entreprise. Le contexte est celui de crises successives. Adoptons une forme d’optimisme non béat, adulte, responsable et lucide. Un optimisme de responsabilité. Quand vous prenez du recul, les innovations suivent souvent les périodes de crise. L’esprit est comme un autre muscle, si on ne le contraint pas. Et la meilleure contrainte, c’est quand la réalité impose une autre réalité. En France, la peur et l’angoisse sont généralisées. Un petit détour sur la peur. Depuis 3000 ans, les philosophes montrent que la peur fausse l’objectivité et altère le jugement. Ils disqualifient la familiarisation avec la peur. Devenir adulte, c’est surmonter ce sentiment enfantin. Cette idée traverse tous les siècles. Il y a une déculpabilisation de la peur. La peur est associée à une grande conscience. Et l’absence de peur (climat) est liée à l’irresponsabilité. Le principe de précaution est lié à la peur. La peur devient un principe de connaissance chez Hans Jonas. En cas de peur, envisage le pire et borne tes actions avec des principes éthiques. C’est cela, le principe de précaution ‒ qui figure dans la Constitution française. Malheureusement, on glisse vers une idéologie de précautionnisme paralysant. Résultat, on légifère sur tout. L’inflation législative est forte. Et on «procédurise» tout. On en a besoin, mais le poison est dans la dose. Et quand la procédure devient la priorité au détriment du sens, cela devient absurde. Cela se retourne en vice.

Par process, on prend en compte des normes de langage, comportementales, managériales. Des manières de faire très automatisées. Le management est devenu un process. C’est le seul mode de reconnaissance professionnelle. Certains n’ont pas les compétences. Vous suivez des formations au leadership plus stéréotypées les unes que les autres. Le développement personnel prend un volume abyssal en librairie. Les jambes ancrées, l’arbre qui pousse ses racines, c’est formaté et cela ne vous apporte aucun charisme, c’est souvent une insulte à l’intelligence. On parle de «posture managériale». C’est d’emblée une imposture, parce que cela «chosifie», cela coince tout le monde dans une essence, un archétype. Le charisme n’est pas inné. Nietzsche nous dit qu’on actualise cette potentialité en fonction de votre parcours. Ce concept de volonté de puissance. Ce n’est pas une volonté de pouvoir, qui est d’écraser et de diminuer l’autre. La volonté de puissance est une énergie vitale intérieure. On veut sa volonté, on désire ses désirs et on veut dire ce qu’on veut dire. On est dans la vérité de son être. On est dans l’authenticité. Chaque leader et orateur a son propre style. Trump, Macron, Hollande c’est plus compliqué pour moi (rires).

Le bien-être en entreprise, qui pourrait s’y opposer? Or 70% des collaborateurs (ipsos) sont malheureux. Il y a une erreur d’aiguillage. Cela fait 25 siècles que les philosophes essaient de définir le bien-être. Et c’est indéfinissable. Recouvrer la santé, être plus proche des personnes qu’on aime, être délivré de la dépendance à l’alcool. L’uniformisation du bien-être peut être tyrannique. Les pires crimes ont toujours été commis au nom du bien ‒ dont je me méfie comme de la peste.

En plus, c’est fluctuant. En plus d’être subjectif et fluctuant, le bien-être excède la sphère professionnelle. Les entreprises s’engouffrent dans des process de bien-être. Surtout les grandes entreprises. C’est Disneyland. C’est fun, cool, mais c’est prendre les gens pour des imbéciles malheureux. Le bien-être n’est pas un objet managérial. Or c’est un paralogisme, prendre l’inverse de la réalité. Le bien-être est la conséquence d’une action, et pas une condition de performance. On a inversé le raisonnement et fait du bien-être une condition première.

La bienveillance devient dégoulinante et on vide la notion de son contenu. Et on fait du non-dit, on transforme la bienveillance en complaisance. On peut challenger quelqu’un en étant bienveillant, s’élever ensemble vers une idée plus juste, plus judicieuse, en dépassant, en surmontant les contradictions. Comme en sciences. Mais il faut oser la contradiction. Et ne pas la confondre avec l’humiliation. Cela se pense parfois durant des séances de brainstorming. On ne contredit pas ses collaborateurs. On obtient des post-it fluos pleins de beaux mots. On enfile des perles, des truismes et des généralités. Et cela tue la motivation. Il faut inclure la contradiction.

Inclusion et diversité, on est tous pour. Mais à force d’en parler, on va contre la reconnaissance. On veut un échantillon, une personne de couleur, un handicapé, un homosexuel, on fait d’un adjectif un substantif. On n’est plus dans la reconnaissance. Il faut peut-être des quotas pour amorcer. On aura la reconnaissance quand on les recrutera pour ce qu’ils sont. Encore une vertu qui se transforme en vice.

On parle de talents. C’est outrageusement démagogique et faux. Le talent est très aristocratique et relève de la naissance. On parle de prédispositions favorables. Le talent, étymologiquement et dans la Bible, fait référence à des pièces d’argent, c’est une vision mercantile. Cela révèle une impossibilité de reconnaissance, plus personne ne peut se distinguer. Tocqueville compare l’Amérique et la France. Une dérive de la démocratie, c’est que l’égalité de droit se transforme en égalitarisme et en indifférenciation. Pour reconnaître les véritables talents, il faut oser poser des hiérarchies. Il faut avoir le courage de distinguer. Parlons donc d’équité.

À l’opposé d’une logique procédurale, j’oppose une logique d’action. Elle est déterminante pour tout. Au sens étymologique. Comment être auteur, acteur, authentique? Ce sentiment d’agir et d’être quelqu’un, un sujet et pas quelqu’un d’assujetti aux normes. Dans cette salle, à un moment vous choisissez et agissez à partir de vous-mêmes. Pour faire des collaborateurs des sujets à part entière qui s’épanouissent à travers le travail, s’accomplissent. Il faut la possibilité de prendre un risque, sans cela on n’agit pas. C’est cette capacité à jouer avec les aléas, les contingences. Parfois il y a moins de risque à prendre un risque qu’à ne pas vouloir en prendre du tout. Le pilote de ligne qui a amerri sur l’Hudson. Il a eu suffisamment d’intelligence d’action, d’expérience. Il a sauvé tout le monde, mais il a été en procès pendant longtemps. Pour être un sujet, il faut répondre à la question du sens. Sinon, on reste un robot bas de gamme. On traverse une crise de sens. Je vais donner une raison à cela. J’emprunte le raisonnement à Heidegger. Jusqu’au 20e siècle, on innovait pour rendre la vie plus heureuse et l’homme plus libre. Au 20e siècle on innove pour survivre. Mais la technique est à l’inverse du sens. Plus les entreprises se technicisent, plus vite elles se définalisent. Souvent on ne comprend plus rien de ce qu’ils font. Un homme me dit qu’il est coordinateur de flux. Est-ce un plombier? De flux transverses, ajoute-t-il. Plus il explique, moins je comprends, parce qu’il devient de plus en plus technique. Ceux qui changent de métier choisissent souvent un métier manuel ou relationnel. On a besoin de savoir à quoi on sert. Les enfants rêvent de métiers qui font du sens. Même dans le corps médical, cette crise de sens est apparue.

Crise de sens sur le travail et l’entreprise: le travail était une finalité à part entière. Aujourd’hui, cette logique est en obsolescence. Un cinquantenaire travaille dans l’entreprise depuis trente ans. Un jeune travaille deux ans pour faire le tour du monde. Dans le premier cas, on peut tomber dans une absurdité totale. Ce n’est pas parce que le travail est essentiel qu’il devient une finalité à part entière. Idem pour la santé, ce n’est pas une finalité de l’existence. On espère la santé pour vivre le mieux possible. Les plus jeunes générations nous obligent à réfléchir à cela. Le même type de raisonnement est valable pour l’entreprise. Les problèmes de recrutement le montrent. Pour faire sens, l’entreprise doit concéder n’être qu’un moyen au service d’autre chose qu’elle-même. Si on n’associe pas un projet d’envergure, en plus du profit, cela devient un problème de recruter. Ce n’est pas un paragraphe incompréhensible de la part des RH. Notre raison d’être, c’est de construire des robots. Ce n’est pas une raison d’être. Cela ne fait pas sens. On n’attire pas comme ça les jeunes générations.

Si on ne répond plus à cette question, on n’est plus un humain. Le procès d’Eichmann à Jérusalem justifie son action par l’obéissance aux règles et disait ne plus voir le sens d’ensemble. Hanna Arendt parle de la banalité du mal. L’industrialisation de la mort est arrivée de manière banale en ne répondant plus à la question du sens. Le biais cognitif humain, c’est de respecter des process. Il y a une tendance de l’esprit à se mettre sur des rails. Cette logique procédurale qui prend le pas sur le sens. La procédure (badge d’entrée) est la procédure. C’est plus grave aujourd’hui d’engager des gens pour respecter le process. L’intelligence artificielle ne m’inquiète pas, moins que l’intelligence humaine qui s’artificialise, qui s’engourdit. C’est le moins bon des paris.

Pour être acteur, passer à l’acte, il faut de la confiance en soi. Toute action est un gage de confiance. Le feu vert et la confiance dans le feu rouge transversal. Cum fidere, avec foi. Donc dans la croyance, donc dans l’opposé de la connaissance. Si je crois en moi, je ne sais pas, il y a un doute. Je doute et je parie sur cette inconnue, sur l’incertitude, qui s’oppose au registre de la connaissance. La confiance exclut le contrôle! Il y a des moments de contrôle, il y a des moments de confiance mais en les deux en même temps, c’est strictement impossible. La confiance, c’est toujours une décision personnelle.

La confiance est très rentable. Quand on vous a fait confiance, vous vous êtes sentis grandis par cette confiance. Le télétravail, c’est de la confiance. Les études montrent que les gens ne travaillent pas moins. Sauf ceux qui de toute façon ne travaillaient pas moins. Dans les Misérables, l’évêque décide de faire confiance à Jean Valjean et bascule du côté du bien pour être digne de cette confiance.

La logique de l’action, la prise de risque, le sens et la confiance: la machine IA n’en est pas capable aujourd’hui. Si on veut considérer les gens comme des sujets, il faut miser sur ce qui fait l’humanité d’un être. On entend dire que cette année, on va remettre l’humain au centre. Pour rendre cette idée effective, il faut garder ce qui est proprement humain.

Cette phrase du philosophe Émile-Auguste Chartier ou Alain, ne décidant jamais, nous dirigeons toujours. Restons humbles sur les prévisions, mais lucides sur le présent. C’est l’évolution créatrice de la vie. C’est l’esprit qui vit la situation qui donne le sens à un événement que nous ne décidons pas. C’est un optimisme adulte et responsable. Aucune situation n’est une fatalité, c’est moi qui donne le sens.

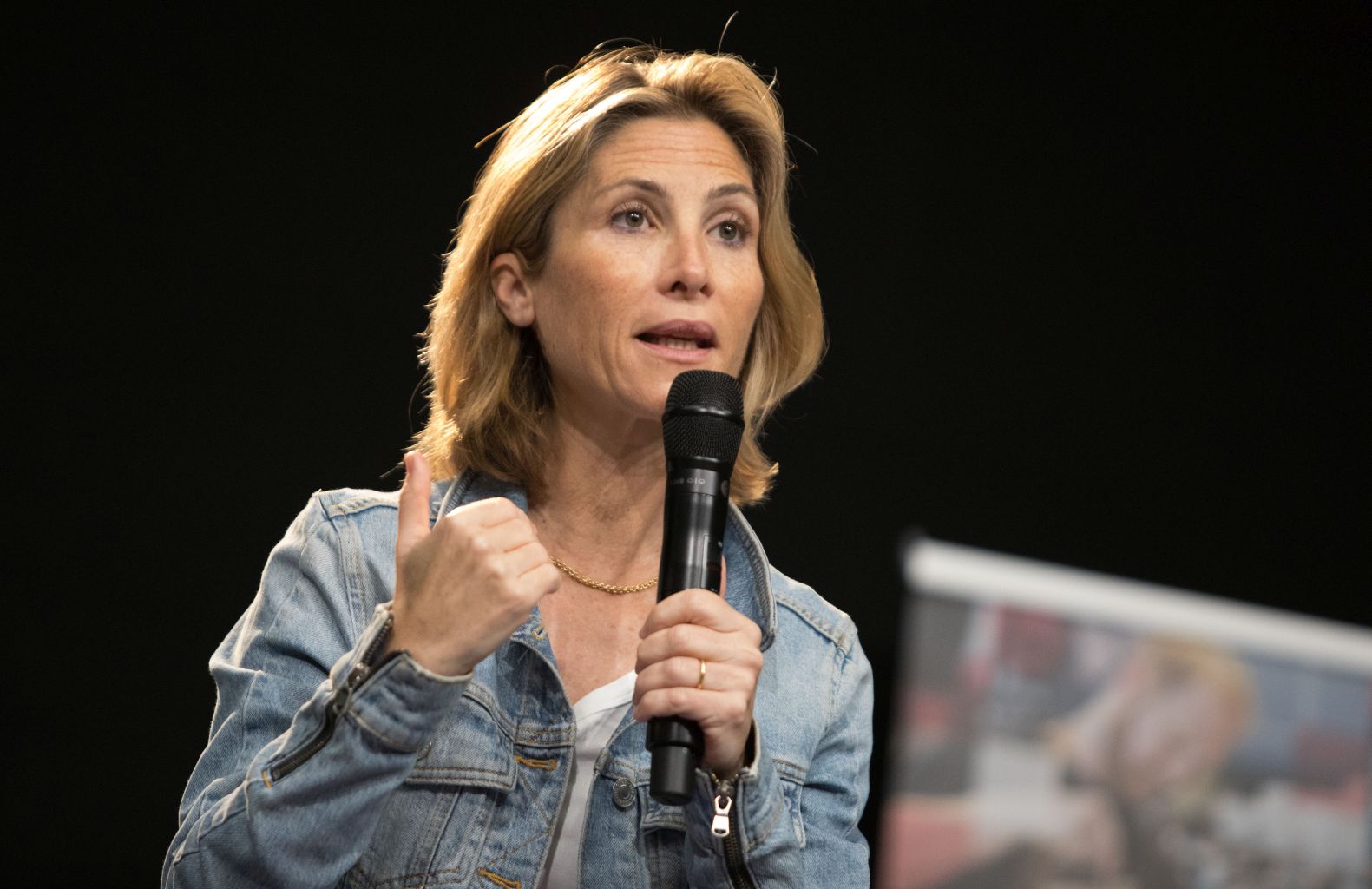

Modération : Pascal Schouwey. Nadine Gobet, Directrice de la Fédération Patronale et Economique et conseillère nationale (PLR/FR) (NG). David Guenin, directeur général, Gimmel Rouages SA et président CNCI (DG). Lisa Mazzone, ex conseillère nationale, présidente Vert-e-s (LM) n’était pas présente.

Comment diffuser la connaissance des normes, des règlements, dans l’entreprise?

DG: il faut un minimum d’adhésion du personnel et que le management fasse le relais jusqu’aux collaborateurs. Nous avons créé une plateforme pour mettre en valeur les bonnes pratiques en évitant les grandes théories et en les réduisant à des applications concrètes.

Assouplir la loi, flexibiliser, mais comment?

NG: il faut adapter cette loi qui date des années 1960. D’un côté, on a une population qui vieillit, de l’autre le taux de chômage est bas. Le taux de natalité est historiquement bas. Il faut trouver des jambes pour faire marcher cette économie. Et les employés souhaitent plus de flexibilité. On dit qu’il manquera 400'000 travailleurs d’ici 2030.

DG: je suis signataire de la CCT horlogère et favorable à la flexibilité. Mais ce n’est pas évident. On se bat par exemple pour une annualisation des heures de travail et c’est aussi ce que souhaitent de nombreux collaborateurs. Mais pas les syndicats.

OM: chez, nous, la flexibilité est liée aux saisons. Mais depuis quinze ans, nos partenaires sociaux ont des dogmes qui ne sont pas compatibles avec ce que nous percevons chez nos collaborateurs.

Un risque ou une chance?

NG: c’est vrai que la gauche est dogmatique par rapport aux horaires. Parmi nos collaborateurs, certains ont besoin de pouvoir amener les enfants à la crèche ou de travailler le soir quand ces derniers sont couchés. Il faut pouvoir ouvrir des possibilités quand la demande est là. La question du salaire n’est pas forcément la priorité. Il faut davantage de souplesse pour la vie familiale. Mais on ne va pas résoudre le problème en octroyant huit semaines de vacances aux apprentis!

Comment les PME continueront-elles à pouvoir proposer des conditions attractives?

OM: j’ai certains membres qui postent des vidéos pour essayer d’amener de l’attractivité sur nos métiers, au-delà des conditions de travail.

DG: dans certains métiers où la flexibilité est moins évidente, on doit apporter autre chose et alors c’est le métier en soi qui doit devenir plus attractif. Par exemple, une satisfaction à fabriquer quelque chose. C’est aussi l’atmosphère de travail qui compte.

NG: il ne suffit pas de mettre un baby-foot dans le hall pour montrer qu’on est cool. La difficulté, c’est qu’il faut trouver des collaborateurs et ensuite les garder. C’est le grand défi.

Quels sont les effets de la surrèglementation dans l’entreprise?

DG: ce que j’observe, c’est que désormais la moitié de nos collaborateurs ne sont pas directement affectés à la production de base. Il suffit d’une nouvelle règle pour qu’il y ait des effets sur les machines, leur emprise au sol, etc. Il y a un effet boule de neige vicieux. On voit les cascades de problèmes qui s’ensuivent avec une nouvelle loi.

OM: il y a tout ce que nos collaborateurs doivent prendre en compte avant d’arriver chez les clients ‒ les listes de plantes interdites et obligatoires, la liste des matériaux, les règlementations sur les haies, l’arrosage, les pesticides, les engrais. Et tout cela change dans chaque commune et chaque canton. Tout est dit.

NG: je vois dans la formation à quel point les entreprises peuvent être dissuadées de prendre un apprenti quand les conditions deviennent trop complexes.

En tant que CEO de Swissgrid, je me dois d’avoir une attitude neutre par rapport aux sources d’énergie. Nous nous occupons du réseau électrique à haute tension, les 41 autoroutes d’interconnexion. Après la France, on est le deuxième pays interconnecté. Un pays de transit, avec 126 sous-stations, deux fois plus que l’Autriche. Il faut connecter les centrales hydroélectriques dans les Alpes.

Les accords sur l’électricité avec nos voisins sont importants. En 1958, la Suisse a interconnecté la France, l’Allemagne, l’Italie. Aujourd’hui, on va jusqu’au Portugal et en Ukraine. Avec 44 gestionnaires de réseau sur le plan européen, on fait un travail d’équipe avec des règles communes. On est au centre mais on est exclu. Les accords actuellement proposés vont dans le bon sens. Surtout que les coûts ont commencé à augmenter.

Notre travail consiste à maintenir cette infrastructure. On exploite ce réseau depuis Aarau et Prilly. On met sur le marché des capacités pour rendre l’interconnexion. Le réseau bat à 50 coups par seconde sur tout le réseau européen. Des systèmes permettent dans tous les cas de maintenir l’équilibre. On produit plus en été qu’en hiver (72,2 TWh au total en 2024, contre 56,9 en 2022 et 63,4 en 2023).

Le nucléaire est une machine tournante qui a beaucoup d’inertie, elle contribue à la stabilité du système. Et surtout, on peut faire des prévisions. En 2050, le deuxième pilier sera solaire et le premier pilier hydroélectrique, mais plus nucléaire. C’est la stratégie énergétique que la Suisse a choisie. Actuellement, notre pays utilise un tiers de nucléaire et deux tiers d’hydraulique. En 2050, le solaire sera produit en été surtout, donc la répartition saisonnière sera différente et il faudra plus que 72,2 TWh.

Le solaire est très décentralisé. Un facteur important, c’est la qualité des prévisions. On peut avoir de grands écarts entre production et consommation. C’est arrivé en Suisse, nous ne parvenions pas à réduire cet écart et les Européens nous ont aidés. Mais cela nous a coûté 7 millions de francs (le 22 avril 2024).

L’exploitation du réseau a beaucoup changé et Swissgrid doit donc davantage intervenir. On doit redispatcher le courant (Interventions déphaseurs: 164 en 2014 contre 2441 en 2024 par exemple).

Pour la stratégie 2050, soit on stocke ce qu’on a produit en été, soit on intègre un réseau plus large et on importe plus en hiver. Le challenge est sur l’hiver et pas sur l’été. Il faut augmenter la puissance hydraulique, seize projets sont planifiés (+ 2 TWh). L’offensive solaire sera plus chère mais on estime qu’elle apportera 2 TWh et l’offensive éolienne +600MW. Les travaux sont lents. Le projet Chamoson-Chippis a commencé quand j’étais apprenti et actuellement, il est en service, je suis bientôt à la retraite. En dix ans, la consommation a beaucoup évolué et on n’a pas construit une ligne. Il faut réformer ce réseau et aller beaucoup plus vite.

La position de Swissgrid n’a pas changé. Nous avons besoin d’un accord, sinon cela nous coûtera cher dans le futur. Mais on a les chiffres. La puissance de réglage a triplé le prix. On utilise la même eau dans le barrage pour faire quatre tâches différentes. Les accords permettent de baisser les prix et de garantir les capacités d’importation maximales. Nous espérons que la population validera ces accords.

Les défis: transition énergétique, la réponse aux défaillances et aux coupures, une production adaptée aux besoins domestiques. On a attendu trop longtemps. Les échanges de données doivent être améliorés, entre les 650 acteurs en Suisse. On est au centre d’un réseau européen, on doit avoir les mêmes règles.

Risque de black-out? Le réseau est sous stress. La Suisse n’est pas la seule à avoir de la peine à adapter ses infrastructures. On a atteint un tel niveau de confort dans le passé qu’on a l’impression qu’on n’a besoin de plus rien.

Présentation «Le retour de l’atome et le réseau électrique» - Yves Zumwald, CEO Swissgrid | Fichier PDF

Ces dernières années, le domaine du nucléaire a fait des progrès considérables, aussi pour la médecine nucléaire. Sur l’énergie, il faut réduire les gaz à effets de serre. Je vais vous parler de technologies innovantes: le nouveau nucléaire. Je vais parler du défi des déchets, du cycle des combustibles, d’un nouveau traitement, d’une nouvelle ressource (le thorium).

Parlons des déchets. En Suisse, voici un assemblage de combustibles avec de l’uranium 235 qui alimente la réaction en chaîne. Dans le réacteur, on a aussi l’uranium 238 qui donne du plutonium 239 avec une durée de vie moyenne de 24'000 ans, mais qui peut durer plusieurs centaines de milliers d’années. C’est problématique.

Le combustible est transformé, enrichi en uranium 235 (+4%). On en fait des assemblages installés dans les centrales, et qui ne sont pas radioactifs. Après quelques années, l’assemblage doit être extrait, passer quelques années dans une piscine, puis être entreposé dans un stockage intermédiaire. Nos quatre réacteurs en Suisse laissent un stock d’environ 2800 tonnes de métaux lourds irradiés pour les 60 années d’exploitation prévues ‒ dont 43,5 tonnes de transuraniens.

En Suisse, la coopérative Nagra propose un lieu de stockage profond, un site à Stadel bei Niederglatt (ZH) où les travaux préparatoires ont commencé pour enfouir ces déchets à 60 mètres de profondeur pour quelques milliers d’années.

Notre proposition serait de diminuer la durée de vie de ces déchets. Ce serait la transmutation du noyau de l’atome, par séparation de composants. Nous avons travaillé sur la scène internationale. Il faut transformer les noyaux. Pour cela, on peut utiliser un métal liquide, comme le plomb liquide dans les sous-marins nucléaires. Une alliance européenne s’est formée pour développer de tels générateurs entre l’Italie et la Roumanie (Eagles 300).

Nous avons une entreprise basée à Genève (Transmutex), fondée avec divers partenaires (dont le CERN) et financée à hauteur de 40 millions par des financements privés; celle-ci compte une cinquantaine de collaborateurs. À l’étranger, on constate un intérêt pour cette transmutation, même du côté de la Maison Blanche qui a créé un fond (Arpa) pour financer le développement de ce processus. Nous avons obtenu de leur part un financement pour participer à un projet aux États-Unis. Il y a un intérêt aussi de la part de l’Allemagne pour un réacteur en Bavière.

Nous voulons changer de combustible (thorium 232). Il est largement disponible sur Terre. On l’injecte dans le réacteur avec les matériaux transmutés. Il s’agit d’un recyclage très intéressant. Est-ce utilisable en Suisse? On a 12'000 assemblages à disposition. À terme, on aura avec nos 4 centrales un stock de transuraniens de 43'000 kilos. La proposition de Transmutex permettrait de réduire les déchets de 16% et approvisionner une centrale nucléaire. On devient plus indépendant face au marché de l’uranium. Ce pourrait aussi être un produit d’exportation pour la Suisse.

On ne parle pas d’un retour au nucléaire, mais d’une continuité améliorée avec le thorium. C’est une innovation suisse, mais applicable dans le monde entier, sans risque de prolifération nucléaire. Nous sommes soutenus par la Suisse et l’agence internationale de l’énergie atomique à Vienne.

Un prototype est prévu, qui devrait être opérationnel dans une dizaine d’années. Avec l’Inde et l’Allemagne, nous comptons parmi les pays les plus avancés en la matière.

Présentation «Les bienfondés de l’énergie atomique» - Maurice Bourquin, professeur honoraire de physique | Fichier PDF

Je vous propose un voyage dans les énergies renouvelables. On utilise encore 80% d’énergie fossile sur le plan international. Le problème reste le réchauffement climatique. C’est une évidence scientifique et il faut décarboner notre système. Moralement, j’ai envie de pouvoir dire à mes enfants qu’on a essayé. Si on continue avec cette croissance globale, qu’on passe à l’électricité. Il faudra multiplier par trois la production d’électricité. On pourrait dans ce but construire 12’600 centrales nucléaires. Mais non, ce n’est pas réaliste. Mais on peut installer plus d’énergie solaire et éolienne: tout le monde travaille sur de tels scénarios, à condition qu’on puisse installer autant d’infrastructures. On ne va pas entrer sur le débat de la sobriété. On devrait viser une complémentarité entre solaire et éolien et des batteries. Le stockage serait névralgique. Pas de transition sans batterie, n’en déplaise aux écolos anti-batteries. On a des potentiels d’économie énormes en Suisse.

On manque de flexibilité et d’intelligence. On doit regarder ce qui se passe aujourd’hui. En dix ans, les prix de l’électricité solaire ont fortement baissé, en dessous des prix des énergies fossiles. On a commencé à fabriquer beaucoup plus de modules photovoltaïques, sous l’impulsion de la Chine. On peut parler d’une ère pré-solaire. C’est plus lent sur l’éolien mais cela devrait progresser. On a installé l’équivalent de 140 à 160 installations nucléaires fonctionnant 24 heures sur 24. La part du renouvelable augmente, en Chine, en Europe, en Suisse. Les investissements sont importants. Les Chinois ont surinvesti durant la pandémie.

On a des panneaux solaires qui coutent 30 fois moins cher que l’énergie fossile. C’est hallucinant. Ils se font une guerre interne énorme. Et les boites qui vont survivre seront très fortes, en arrivant à produire à 2-3 fois moins cher qu’en Europe. C’est peut-être bien la Chine qui va sauver le monde. Tout est automatisé.

Idem pour les batteries. Les prix vont encore baisser. Les projets à Abu Dhabi sont installés en deux ans, ce genre de solutions va s’imposer. C’est ce qui se passe maintenant. Pour les voitures aussi, les prix vont baisser. C’est un gain financier pour les utilisateurs. En Suisse, on n’a pas les meilleurs prix encore. On peut aussi acheter européen si on a les moyens.

La situation géopolitique est passionnante. Le développement chinois va pousser la transition énergétique. Face à la Chine, l’industrie européenne ne peut pas rivaliser. Ils sont devenus trop forts. Mais l’Europe devrait au moins être à la source de 25% des produits. Il faudra payer cette résilience. Ce sera la même chose pour les médicaments, pour les supraconducteurs etc.

Sur les grands parcs solaires, des pays comme le Maroc a besoin d’engrais. Le solaire et l’éolien permettent de faire de l’électrolyse de l’hydrogène, ce qui permet de fabriquer de l’engrais sur place et tout de suite. Produire de l’hydrogène en été en Suisse et le stocker pour l’hiver, cela va coûter super cher. L’utiliser tout de suite dans des pays où il y a du vent et du soleil, cela permettra de mieux décarboner.

Matières premières: la fabrication a un impact. Les matières premières sont suffisantes. Le pétrole aussi pour les cinquante à septante années et faire monter le niveau des mers de 70 mètres. Sur le cuivre, on aurait besoin de 8 à 9 millions de tonnes en plus par année, soit un tiers de plus. On peut mieux recycler et utiliser des matériaux de substitution. Idem pour le lithium. On peut faire des batteries au sodium. Une voiture électrique est meilleure que les voitures thermiques dès 30'000 km.

Les produits de l’énergie solaire s’améliorent. La consommation énergétique s’est beaucoup réduite. La Suisse a été leader pour couper des plaquettes de silicium, à l’aide de fils diamantés. Ce qui nous a permis de multiplier par deux le rendement. C’est un cercle vertueux.

Modération: Pascal Schouwey (PS). Avec Jacqueline de Quattro, conseillère nationale (PLR/VD, JQ). Roger Nordmann, ex conseiller national (PS/VD, RN). René Silva, entreprise Helion (RS). Manfred Bühler, conseiller national (UDC/BE, MnB). Experts: Yves Zumwald (YZ), Maurice Bourquin (MB), Christophe Ballif (CB).

MB. On ne parle pas de retour au nucléaire, mais d’une remodernisation.

YZ. Le réseau doit raccorder tout le monde. On doit laisser la chance à toutes les technologies. Les centrales nucléaires en Suisse petit à petit vont s’arrêter. On est dans une transition. Mais ne faisons pas comme les Allemands, d’enlever avant d’avoir remplacé. La France n’arrêtera pas sa filière nucléaire. La Finlande a installé un nouveau réacteur. Regardons ce qui fait sens dans l’ensemble.

RN. La seule filière nucléaire possible, c’est le thorium. On est loin de l’opérationnel. Je suis favorable à la recherche. Mais pas de réinstaller la filière du nucléaire. On a le vote sur le black-out dans 3 à 4 ans. Puis cinq ans de discussion sur le subventionnement du nucléaire. Puis un deuxième vote populaire. Puis dix ans de planification cadre. Puis troisième votation populaire suivi par 15 ans de construction. En tout, 33 ans, si on n’a pas d’ennui juridique.

JQ. Il serait illusoire et dangereux d’opposer les sources et les technologies. De renoncer unilatéralement à une source ou de se limiter à d’autres types d’énergie. Visons l’efficacité et ce qui est accepté par la population. Il faut viser l’intégration au réseau européen.

MnB. Il faut des faits scientifiques. Je suis favorable à la présence du nucléaire dans l’équation au niveau international. En Suisse, il ne faut pas partir sur de la théorie. Notre réseau est tel qu’il est. Le maintien du nucléaire est nécessaire. J’ai soutenu une éolienne à Cortébert. Mais je ne veux pas d’un projet à 600 éoliennes imposé à la population. Il faut faire d’autres choses en complément. S’en passer serait une erreur.

RN. Les installations solaires produites l’année passée produisent 3% de l’énergie produite cette année. Ce développement va se poursuivre. L’enjeu, c’est l’intégration dans le réseau. Vous aurez comme PME la possibilité d’acheter du courant bon marché l’après-midi. Un premier distributeur va proposer cette option. Deuxième possibilité, les batteries intermédiaires pour stocker l’énergie l’après-midi pour alimenter les processus de la nuit et du matin. L’autre solution, c’est de stocker du gaz d’un jour à l’autre, c’est possible et ciblé sur l’industrie. Il faut sinon accélérer les procédures pour l’hydroélectrique, le solaire vertical et les batteries.$

YZ. Il ne faut pas dire que le réseau est stable. Il est continuellement sous stress. La Suisse peut agir, mais ça coûte un saladier pour l’équilibrage chaque milliseconde. La solution la moins chère, c’est de finaliser ce contrat avec l’Europe. Il faut mettre en place les solutions. Il faut assurer l’exploitation du nucléaire que nous avons en toute sécurité.

JQ. Les technologies existent, l’acceptation par la population manque souvent. La stratégie énergétique a été acceptée par la population mais face à des projets concrets et aux droits de recours, il faut trouver des solutions. On se met d’accord avec des tables rondes. Mais dès que le projet est mis à l’enquête, les oppositions commencent. La commune doit avoir le dernier mot. Pourquoi quand les communes sont d’accord, des associations de l’autre bout de la Suisse peuvent faire capoter le tout.

RN. Dès le 1er janvier 2026, si vous revendez le courant, à partir de vos batteries, des remboursements (timbre) sont prévus. Cet accord est une garantie contre la spéculation. C’est aussi une assurance.

MnB. J’ai des soucis sur le fonctionnement du marché européen. Je ne suis pas convaincu par les accords, en particulier sur la question de l’indépendance.

CB. Le panneau solaire, c’est 30 fois moins cher que le litre de pétrole. On a une bonne indépendance en Suisse.

JQ. La sécurité d’approvisionnement est le plus important. On voit bien qu’elle est compromise. Le coût doit être acceptable. Tout seuls, on voit bien qu’on n’y arrive pas. L’électricité n’a pas de frontières. L’autarcie énergétique, on oublie. Ou alors on passe aux chandelles. Avec cet accord, on a plus de sécurité. C’est une opportunité sur laquelle il faut sauter.

RN. Sur l’accord électrique. Le réseau européen est la plus grande machine du monde. Si certaines parties ne sont pas connectées, le risque de bug est plus élevé. On doit être dans tous les organes européens où les choses sont gérées. C’est une chance d’avoir eu Albert Rösti comme négociateur, parce qu’il a rajouté une page de conditions. Et il a gagné sur toute la ligne. Il faut aussi investir dans la production, mais il faut cet accord. J’espère que l’usam s’engagera en faveur de cet accord!

RS. Les véhicules permettent le stockage, et cette capacité évolue. Un véhicule est à l’arrêt 90% du temps et parcourt 34 kilomètres en moyenne. La solution est là.

Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis,

Alors que nous arrivons au terme de ces 58es Journées romandes des arts et métiers, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre participation active et votre engagement tout au long de ces deux jours intenses de réflexion et d’échange.

Nous avons abordé des thèmes cruciaux pour l’avenir de nos PME, ces piliers de notre économie qui incarnent la liberté, la responsabilité et l’innovation. Les débats que nous avons eus sur les entreprises vertueuses et le retour du nucléaire ont montré à quel point ces sujets sont complexes et multidimensionnels. Ils nécessitent une réflexion approfondie et une approche équilibrée pour concilier liberté entrepreneuriale et responsabilité collective.

Le thème de la liberté d’entreprendre a été au cœur de nos discussions. Nous avons vu comment un État trop interventionniste peut étouffer l’initiative et la créativité des entrepreneurs. Comme l’a si bien souligné Julia de Funès, les entreprises ne sont pas des enfants. Elles ont besoin de confiance et de liberté pour innover et prospérer. Cependant, cette liberté doit s’accompagner d’une responsabilité partagée, où chaque acteur économique joue un rôle dans la construction d’une société plus juste et durable.

La question de l’énergie a été au centre de nos débats et a suscité des discussions passionnantes. Nous avons entendu des experts de renom, comme Yves Zumwald et Maurice Bourquin, Christophe Ballif, qui nous ont éclairés sur les enjeux techniques et scientifiques de cette question. Les PME ont besoin d’une énergie fiable et abordable pour fonctionner efficacement. La transition énergétique est un défi majeur, et nous devons trouver des solutions qui garantissent la souveraineté énergétique de notre pays tout en respectant nos engagements environnementaux.

L’usam, en tant que faîtière des PME suisses, souhaite être ouverte à toutes les technologies de l’énergie. Nous croyons que la diversité des sources énergétiques est essentielle pour assurer un approvisionnement stable et durable. Que ce soit par le nucléaire, les énergies renouvelables ou d’autres innovations technologiques, nous devons explorer toutes les options disponibles pour répondre aux besoins énergétiques de nos entreprises.

La méthode dialectique que nous avons adoptée pour ces journées – thèse, antithèse, synthèse – nous a permis de dépasser les oppositions stériles et de construire ensemble des solutions innovantes. Cette approche collaborative est essentielle pour aborder les défis complexes de notre époque. Elle nous rappelle que nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble, en confrontant nos idées et en cherchant des compromis constructifs.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont enrichi nos débats de leurs connaissances et de leurs expériences. Un merci particulier à Julia de Funès pour son regard philosophique et son engagement en faveur d’une entreprise libre et responsable. Merci également aux sponsors qui nous ont soutenu financièrement, à Julien Morand pour ses spécialités. Merci aussi au Secrétariat de l’usam et à tous ses collaborateurs pour leur engagement incessant en faveur des PME et pour l’organisation de ces journées.

Enfin, je souhaite remercier chacun d’entre vous pour votre participation active et votre engagement. Ces journées ont été une réussite grâce à vous. Continuez à défendre les valeurs de liberté, de responsabilité et d’innovation qui font la force de nos PME.

Alors que nous quittons Champéry, emportons avec nous les idées et les inspirations de ces deux jours, continuons à réfléchir, à innover et à travailler ensemble pour défendre nos entreprises.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation et j’ai hâte de vous retrouver pour les prochaines éditions des Journées romandes des arts et métiers. Merci de votre attention et à bientôt!